いつもより遅い旧七夕

今年は梅雨が早々に明けたため、新暦7月7日の七夕の夜は久々に織姫星と彦星が愛でられるかと思ったが、残念ながら我が家の夜空は雲で覆われてしまった。梅雨明け宣言が速すぎたのでは?とも思ってしまう。

そもそも七夕祭は、奈良時代末期に中国から伝わったお祭りで、そのころのカレンダーは現代の太陽暦(新暦)太陰太陽暦つまり旧暦を使っていた。だから本来七夕祭は旧暦で行うべきイベントなのだ。ちなみに旧暦は新暦よりおおむね1ヶ月ほど後ろにずれている。そのころは梅雨も明け、織姫星と彦星は天の川とともに空高く昇り絶好の七夕祭りとなるわけだ。

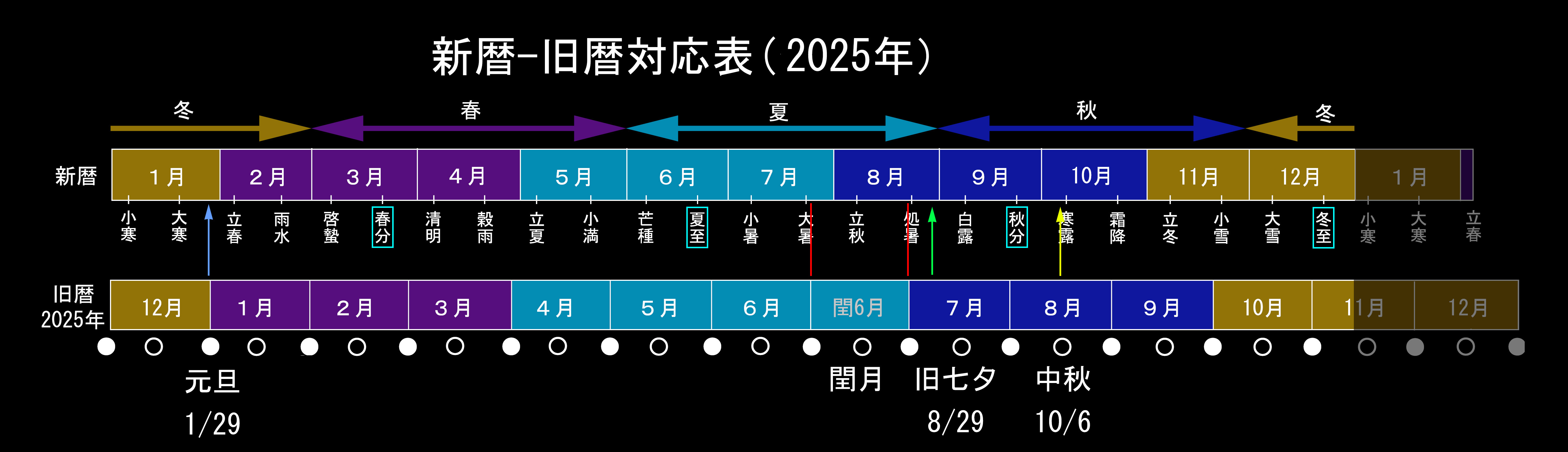

ところで旧暦7月7日は、新暦のカレンダーでは毎年日付が変わる。今年は8月29日だ。今年はいつもよりさらに1ヶ月近く遅い。その理由は旧暦のカレンダーの作法による。

旧暦は月の満ち欠け周期29.5日を基準としたカレンダーで29日の衝の月と30日の大の月を交互に12回繰り返し1年としている。ところがこれでは1年が354日となり、新暦の365日より11日短くなってしまう。この差が9年たつと99日になり一季節ずれてしまうことになる。これでは月数と季節の整合性が取れないので、3年で33日つまり約1ヶ月ずれることから、2年または3年ごとに1ヶ月長い13か月の年を作って調整することにした。この1ヶ月余分の月のことを閏月と呼ぶ。ただし閏月は最後に入るわけではなく、特別な計算法で決められるため、何月に入るかは年によって変わる。

さて、今年の旧暦では閏月が入る年に当たっているが、今年は6月に閏月が入り6月が2回あったため、7月以降新暦に対してさらに1ヶ月後ろにずれてしまった。その結果、今年の旧暦7月7日は、新暦8月29日となり、2ヶ月近くも後ろにずれる結果となったのだ。ちなみに旧暦8月15日の中秋の名月も今年は10月6日と遅めとなる。

ところで、旧七夕のことを2001年から伝統的七夕と呼ぶようになった。旧正月、旧盆という言葉は残っているのに、なぜ?という疑問が残る。その理由は、旧暦は現在公式に認められた暦ではないので、旧七夕という言葉が使いにくいという意味合いらしい。それにしても伝統的七夕というネーミングにセンスのなさを感じてしまうのは私だけ?旧七夕の方がずっと情緒があっていいと思うのだが・・・・・

旧七夕である8月29日は、晴れますように。